|

Indice > Física > Módulo I > Tema I > Un Brillo Variable

Tema 1. Desde la Gran Explosión .

1.2 Un Brillo Variable

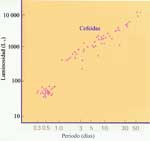

A comienzos del siglo XX, bajo la dirección de Edward C. Pickering (1846-1919), el observatorio del Harvard College se ocupaba de detalladas observaciones estelares. Para realizar el tedioso trabajo de ver miles de fotografías, comparar brillos, hacer gráficas y cálculos, Pickering contrató a mujeres del lugar, dispuestas a trabajar por menos dinero y, en su opinión, temperamentalmente más adaptadas para ese tipo de labor. A pesar de sus contribuciones, aquellas observadoras prácticamente no fueron reconocidas por la comunidad astronómica de su tiempo. Tal vez por eso destaca más la obra de una de ellas: Henrietta Swan Leavitt (1868-1921), quien habría de establecer un método revolucionario para la medición de grandes distancias. Hija de un ministro congregacional, sorda, de modales reservados y notablemente brillante, Leavitt llegó a ser jefa del departamento especializado en medir el brillo estelar, según quedaba registrado en las fotografías. Su trabajo se centró en las placas, obtenidas durante varios años por un telescopio de 60 cm que el observatorio de Harvard tenía en las montañas del Perú, que mostraban un enjambre estelar muy conocido por los observadores del hemisferio sur: la Pequeña Nube de Magallanes. Leavitt se encontró con numerosos casos de estrellas de brillo variable, pero cíclico. En virtud de que la primera de estas curiosas luciérnagas fue la estrella Delta, en la constelación de Cefeo, se les conoce como estrellas variables cefeidas . Por razones aún no completamente entendidas, las cefeadas se expanden y contraen con regularidad; como consecuencia, brillan intensamente, luego se apagan y después vuelven a brillar repitiendo el ciclo. El lapso de tiempo en que se repite este ciclo, es decir, el periodo de una variable cefeida puede ser tan corto como un día o tan largo como varios meses. Sea cual sea el ritmo, por lo general la periodicidad tiene una sorprendente precisión de hasta uno o dos minutos. En 1908 Leavitt había compilado una lista de más de un millar de dichas variables en la Pequeña Nube de Magallanes.[1] Dieciséis de ellas aparecían en suficientes fotografías como para determinar sus periodos. De su detallado estudio empezó a surgir una curiosa característica: Mientras más largo es su periodo, mayor es su brillo máximo. En 1912, cuando ya había ampliado su estudio a 25 cefeidas, publicó un artículo en el que mostraba que el brillo y el periodo están ligados matemáticamente. Más aún, que todas las cefeidas entran en una sola escala. Puesto que estas estrellas variables se hallan, probablemente, a casi la misma distancia de la Tierra, sus periodos están aparentemente asociados a su emisión real de luz.[2] El resultado fue impactante; Henrietta Leavitt había encontrado la manera de conocer el brillo intrínseco de una estrella. De aquí, el brillo aparente, que es el que observamos desde la Tierra, nos permite establecer la distancia a la que se encuentra. [1] Henrietta S. Leavitt. "1777 variables en las nubes de Magallanes". Annals of Harvard College Observatory, vol. 60, pp. 87-108.3. 1908. [2] Henrietta S. Leavitt. y Edward C. Pickering. "Periodos de 25 estrellas variables en la pequeña Nube de Magallanes". Harvard College Observatory Circular, vol. 173, pp. 1-3. Marzo de 1912. |

|